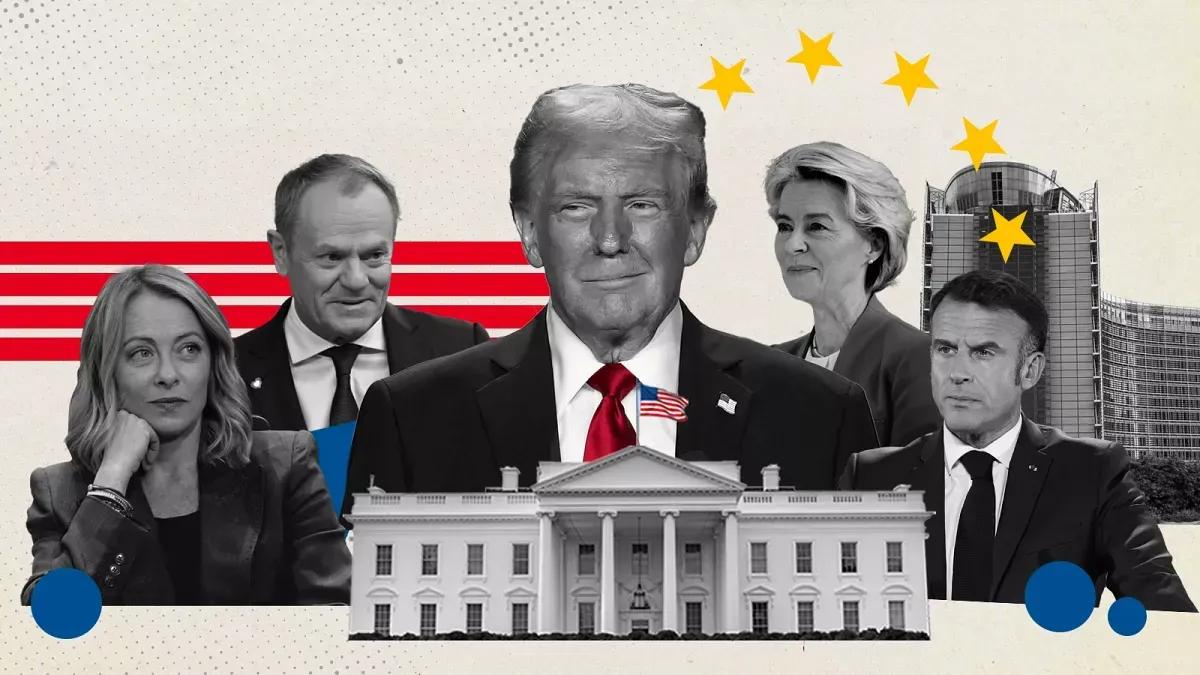

Donald Trump iniciou seu segundo mandato presidencial com uma visão do mundo que rompe de forma explícita com os consensos básicos que, com maior ou menor coerência, estruturaram o sistema internacional desde o final da Segunda Guerra Mundial. A mudança não é apenas retórica nem conjuntural: afeta os próprios alicerces da ordem liberal construída em torno de instituições multilaterais, alianças estáveis e normas compartilhadas, pilares sobre os quais a Europa fundamentou sua segurança e prosperidade durante mais de sete décadas. Para o presidente republicano, os Estados Unidos estão diante de uma ameaça existencial: a possível perda de sua primazia global frente ao ascenso sustentado da China, o desafio estratégico da Rússia e, de forma cada vez mais explícita, a concorrência econômica e regulatória da União Europeia, até então considerada um aliado natural.

Com o lema de fazer “América grande novamente”, Trump implementou uma política externa agressiva, baseada na pressão econômica, no uso instrumental das tarifas comerciais e na lógica dos fatos consumados. Em sua concepção, não existe mais uma distinção clara entre aliados históricos e adversários geopolíticos: todos são submetidos a um cálculo estritamente utilitarista de custos e benefícios. O resultado é um clima internacional crescentemente belicista, caracterizado pela militarização das relações internacionais e pelo relançamento de corridas armamentistas que evocam as tensões mais obscuras do século XX.

O próprio Trump se encarregou de explicitar essa visão em seu discurso inaugural, onde anunciou ambições abertamente expansionistas. A ideia de transformar o Canadá no Estado número 51 da União, a apropriação da Groenlândia e a recuperação do controle do Canal do Panamá —com o objetivo declarado de deslocar os operadores chineses desse enclave estratégico do comércio mundial— não foram meras provocações retóricas, mas sinais de uma mudança doutrinária profunda. Nelas reside uma concepção do poder internacional baseada na força e no domínio territorial, em aberta contradição com os princípios do direito internacional contemporâneo.

Trump não hesitou em recorrer à arma das tarifas para forçar os países da OTAN a aumentar seus gastos em defesa, orientando-os de maneira preferencial para a compra de armamento americano. Da mesma forma, autorizou ações militares diretas contra o Irã, com o argumento de pôr fim à chamada guerra dos treze dias com Israel, e promoveu operações na Venezuela com o duplo objetivo de capturar o presidente Nicolás Maduro —a quem acusa de narcotráfico— e assegurar o controle das maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta.

Essas políticas geraram tensões em múltiplas regiões do mundo, mas seu impacto foi particularmente corrosivo na Europa, o principal aliado estratégico e parceiro comercial dos Estados Unidos desde 1945. Washington parece ter esquecido não apenas a história compartilhada, mas também a densa rede de interdependências que inclui dezenas de bases militares americanas em solo europeu e cerca de 80.000 efetivos permanentemente deslocados.

A marginalização da Europa das grandes negociações internacionais se tornou uma constante. Os governos europeus foram excluídos dos contatos chave sobre uma eventual saída negociada para a guerra da Ucrânia, da redefinição do equilíbrio de poder no Oriente Médio após o conflito entre Israel, Hamás, Hezbolá e Irã, do futuro de Gaza e das discussões sobre a neutralização do programa nuclear iraniano. Para Trump, as alianças tradicionais são um estorvo se não produzem benefícios imediatos e quantificáveis.

O mundo que imagina o presidente americano é, em suas próprias palavras, um cenário “governado pela força, governado pelo poder, governado pela dominação”. Essa visão remete de maneira inquietante à concepção hobbesiana do estado de natureza, na qual o homem é o lobo do homem e a ausência de uma autoridade superior transforma a violência na norma. No plano internacional, essa lógica se traduz na normalização da impunidade do intervencionismo: ataques extrajudiciais, mudanças de regime, privatização da paz e desprezo sistemático pelos mecanismos multilaterais.

Com isso, Trump abandonou de forma explícita a tradição principista da política externa americana, baseada —pelo menos no plano retórico— na defesa da democracia, na autodeterminação dos povos e nos direitos humanos, impulsionada por presidentes como Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt ou Jimmy Carter. Inclusive supera o realismo clássico de figuras como Hans Morgenthau, Richard Nixon, Henry Kissinger ou Ronald Reagan, que, apesar de seu pragmatismo, reconheciam a necessidade de regras compartilhadas para evitar o caos sistêmico.

Nesse contexto, Trump resgatou uma doutrina profundamente controversa do século XIX: a Doutrina Monroe, formulada em 1823, e especialmente sua reinterpretação imperialista no início do século XX, conhecida como o corolário Roosevelt. No dia 2 de setembro de 1901, Theodore Roosevelt proclamou sua célebre máxima: “Fale suavemente e carregue um grande porrete, assim você chegará longe”. Aquela consigna justificou décadas de intervenções militares americanas na América Latina e no Caribe para proteger os interesses de suas empresas.

Trump atualizou esse legado sob o que diversos analistas denominam, não sem ironia, a “Doutrina Donroe”. Seu objetivo é claro: transformar a América Latina em uma esfera de influência exclusiva dos Estados Unidos, fechada à expansão econômica e tecnológica da China. Essa estratégia tensionou as relações com governos latino-americanos e reforçou a percepção de um retorno ao mais cru imperialismo.

Simultaneamente, o presidente americano exigiu da Dinamarca e da União Europeia a cessão da Groenlândia, território autônomo dinamarquês e aliado histórico no contexto da OTAN. As ameaças de tarifas diferenciadas e o uso explícito da pressão militar colocaram em questão a própria sobrevivência da Aliança Atlântica. Para Trump, o controle do Ártico, de suas futuras rotas comerciais e de seus vastos recursos naturais —incluindo as terras raras— justifica qualquer custo político. Além disso, incorporar a Groenlândia seria realizar a maior aquisição territorial feita por qualquer presidente americano e tornaria os Estados Unidos o país com maior extensão territorial do planeta.

A guerra da Ucrânia é outro ponto central de fricção. Enquanto a Administração Trump busca uma saída rápida para o conflito, mesmo à custa de concessões territoriais e garantias de segurança para Moscovo, os principais países europeus mantêm uma postura muito mais dura. França, Alemanha, Polônia, Finlândia, Reino Unido, Espanha e Itália manuseiam relatórios de inteligência que antecipam um confronto direto com a Rússia em torno de 2030. Segundo essas avaliações, Moscovo produz mais tanques do que precisa, reorganiza seu exército, cria novos distritos militares orientados para o Ocidente e reforça sua marinha.

O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, chegou a comparar o cenário atual com as guerras mundiais do século XX. “Somos o próximo alvo da Rússia”, afirmou em dezembro em Berlim. Em países com uma memória histórica marcada pelas invasões russas, a ameaça é percebida como particularmente real. Segundo dados citados pelo jornalista Marc Bassets no El País, 77% dos poloneses consideram elevado ou muito elevado o risco de um ataque nos próximos anos; na Espanha, essa percepção atinge 49%.

Diante desse panorama, a Europa optou por ganhar tempo. Apoia a resistência ucraniana mediante créditos e fornecimento de armamento, enquanto acelera seu próprio rearme e debate a restauração do serviço militar obrigatório. O objetivo é duplo: desgastar a Rússia e se preparar para um eventual conflito direto, mesmo ao preço de prolongar uma guerra que se trava, em grande parte, até o último ucraniano.

No plano econômico, as ameaças tarifárias de Washington levaram a União Europeia a reduzir progressivamente sua dependência do dólar. O euro ganha espaço como moeda de referência, enquanto Bruxelas diversifica seus vínculos comerciais por meio de acordos com o Mercosul, Índia e China. Ao mesmo tempo, a Europa mostrou cautela em relação às iniciativas diplomáticas de Trump: exceto pela Hungria e Bulgária, nenhum país europeu relevante se juntou ao Conselho de Paz para Gaza promovido pela Casa Branca.

Conclusões

Paradoxalmente, a política externa de Donald Trump conseguiu um efeito que poucos teriam antecipado: reforçou a coesão interna da Europa e acelerou sua transformação em um ator geopolítico mais consciente de sua vulnerabilidade e da necessidade de autonomia estratégica. Ao tratar o continente como um parceiro descartável e submetê-lo a uma pressão constante —comercial, militar e diplomática—, Washington empurrou a União Europeia a repensar seu lugar no mundo, a investir em sua própria defesa e a buscar uma voz própria em um cenário internacional crescentemente hostil.

Esse processo, no entanto, se desenvolve em um contexto extraordinariamente perigoso. O abandono deliberado das regras do direito internacional e o retorno a uma lógica de poder nu colocam o mundo à beira de uma nova era de conflitos, marcada pelo expansionismo e pela normalização das conquistas territoriais. Nesse sentido, a situação atual evoca de maneira inquietante a Europa de 1938, quando as potências democráticas, enfraquecidas e divididas, observaram com uma mistura de temor e resignação o avanço de uma política de fatos consumados.

Então, como agora, o cálculo pragmático e o desejo de evitar uma confrontação imediata levaram a aceitar a erosão progressiva da ordem existente. Os Acordos de Munique, apresentados na época como uma garantia de paz, acabaram legitimando uma lógica segundo a qual a força prevalecia sobre o direito e as fronteiras poderiam ser modificadas por meio da ameaça ou pelo uso da violência. O resultado foi uma catástrofe de dimensões históricas.

A analogia não é mecânica, mas é instrutiva. Hoje, como nos dias anteriores à Segunda Guerra Mundial, a Europa enfrenta o dilema de resignar-se a um mundo governado pela lei do mais forte.

Adalberto Agozino é Doutor em Ciência Política, Analista Internacional e Docente da Universidade de Buenos Aires.

Comentários