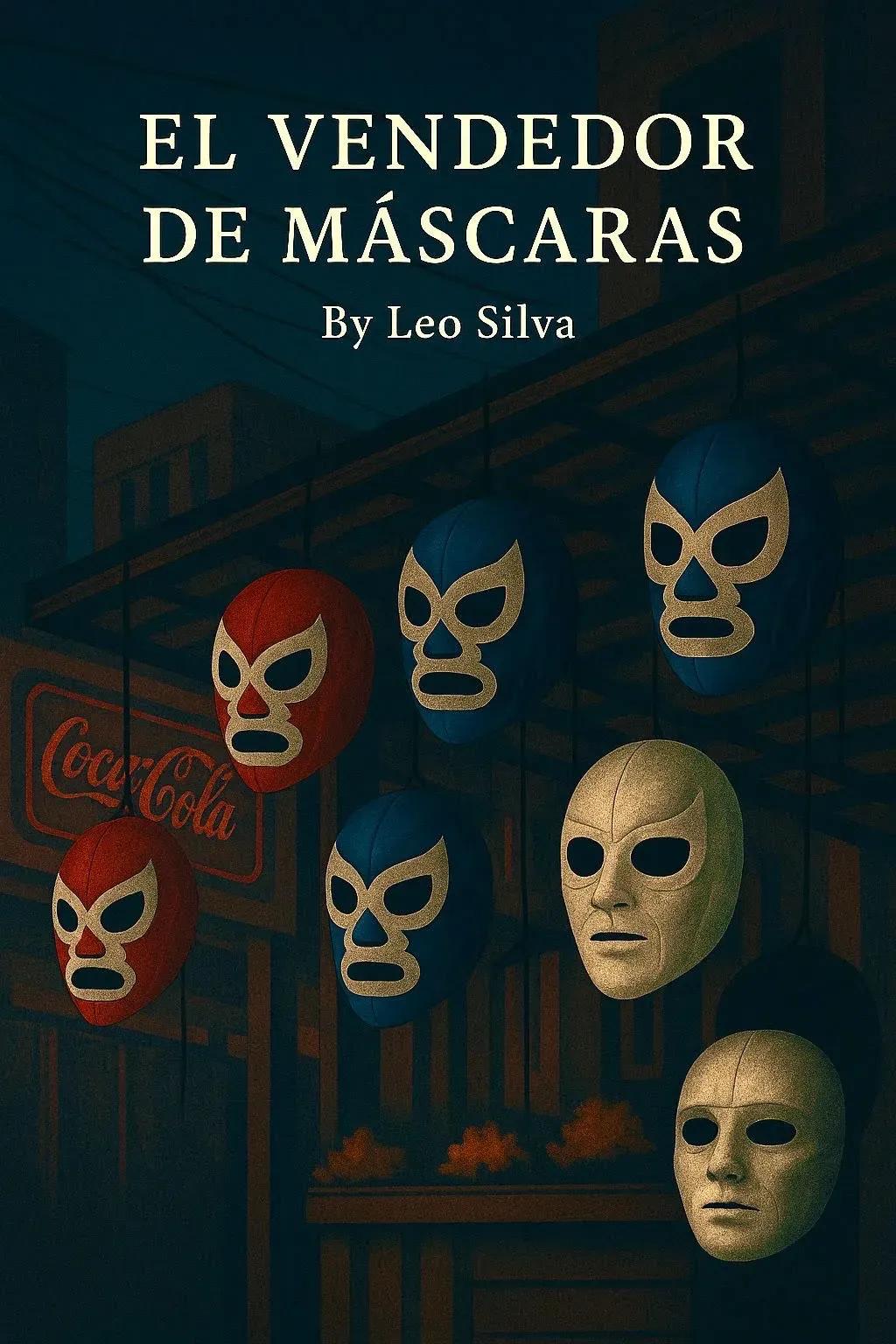

Eu vendia máscaras em uma esquina movimentada do centro de Monterrey, sob uma confusão de cabos elétricos e um letreiro desbotado da Coca-Cola que não acendia há anos. Seu ponto era uma pequena explosão de cor em uma cidade que frequentemente vestia-se de cinza: fileiras de máscaras vermelhas, azuis e prateadas de luta livre balançavam ao vento como aves tropicais estranhas.

De uma caixa de som próxima, a voz de Linda Ronstadt e Blue Bayou flutuava no ar da tarde, lenta, ternamente, nostálgica. O vendedor de máscaras assobiava suavemente enquanto costurava uma, a melodia quase perdida entre o barulho do tráfego. A canção falava de paz, de lar, de tempos mais simples, coisas que em Monterrey já pareciam impossíveis.

Ele mesmo desenhava as máscaras, me contou uma vez. As cortava, costurava e pintava à mão.

Cada máscara era um personagem, um sonho, uma forma de fazer uma criança se sentir heroica. Os turistas paravam para tirar fotos; os locais compravam-nas para aniversários. Ele tinha visto diplomatas, fuzileiros navais e até altos funcionários de Washington levando uma para seus filhos.

Sempre partiam sorrindo.

Ele também sorria, um sorriso que misturava orgulho e cansaço.

Uma tarde perguntei como ia o negócio. Ele hesitou, olhou por cima do meu ombro e baixou a voz.

— Eles estão pedindo dinheiro — disse —. Uma porcentagem. Toda semana. Os Zetas.

Olhou suas mãos, ásperas por anos de trabalho.

— O que eu faço, senhor? Se não pagar, me matam. Se eu pagar, não consigo alimentar minha família.

Não havia muito que eu pudesse dizer. Monterrey sangrava naquela época, e ninguém estava a salvo do lento veneno do medo que consumia a cidade. Pedi que tivesse cuidado. Ele acenou com a cabeça, voltou a sorrir e me entregou uma máscara, prateada e brilhante, como uma moeda recém-encolhida.

Foi a última vez que o vi.

Na semana seguinte, sua esquina estava vazia. Os ganchos ainda pendiam do quadro de madeira da barraca, balançando levemente com o vento. Sem fita policial. Sem aviso. Somente silêncio.

Alguém disse que ele havia deixado a cidade. Outro, que os Zetas o levaram. Mas em Monterrey, os rumores eram tão comuns quanto a poeira, e tão fáceis de engolir.

Para nós, o desaparecimento do vendedor de máscaras foi um sinal precoce do caos que se aproximava, um presságio que poucos percebiam e menos ainda compreendiam. Sua ausência deveria ter sido uma bandeira vermelha, mas a cidade já estava muito entorpecida, muito ocupada sobrevivendo para perceber.

Duas semanas depois de seu desaparecimento, os Zetas atacaram o Consulado dos Estados Unidos e então perseguiram e assassinaram metódica e sistematicamente nove soldados. O medo se assentou sobre a cidade como a poeira. As ruas começavam a esvaziar cedo. As conversas tornavam-se mais curtas. A tensão era um ser vivo, tão densa quanto a fumaça que pairava sobre as montanhas.

Nós estávamos ocupados com a operação de El Canicón, e no meio daquele caos esquecemos o vendedor de máscaras, até que uma tarde passei por sua antiga barraca e percebi que ele havia ido para sempre. Os ganchos ainda estavam lá, balançando com o vento.

As investigações entre outros vendedores e comércios próximos não levaram a nada. Ele simplesmente havia desaparecido.

O reinado de terror dos Zetas não poupou ninguém. Corporações bilionárias, professores, até mesmo vendedores ambulantes: todos viviam sob o mesmo denso dossel do medo. As famílias mais ricas de Monterrey fugiram para o norte, buscando refúgio atrás dos portões de San Antonio, os altos muros de Houston, a tranquilidade artificial dos subúrbios de Dallas. Mas homens como o vendedor de máscaras não tinham para onde fugir. Buscaram fuga no silêncio, na oração, na doce misericórdia do desaparecimento.

Às vezes, ainda imagino suas máscaras dançando no ar, cada uma levando o rosto de um homem que apenas quis ganhar a vida, que acreditou que cor e coragem poderiam sobreviver em uma cidade em guerra contra suas próprias sombras.

Ainda conservo uma de suas máscaras: prateada, suave, costurada à mão. Às vezes a tiro e me pergunto que histórias suas mãos carregavam no dia que a fez. Não é mais apenas um pedaço de tecido. É a lembrança de um homem que acreditou que, mesmo em uma cidade dominada pelo medo, a beleza valia o risco.

Cada fio naquela máscara é um lembrete: todos usamos uma para sobreviver.

Seu desaparecimento me impulsionou a fazer meu trabalho melhor. Monterrey havia sido uma cidade linda, e os Zetas estavam arruinando para todos, tanto que nem mesmo um vendedor ambulante podia ganhar a vida honestamente. Era frustrante. Irritante. Sua morte — ou o que quer que tenha sido dele — se tornou uma promessa silenciosa que fiz a mim mesmo: que homens como ele mereciam algo melhor, que esta cidade merecia algo melhor.

Faz muito tempo que me retirei, do meu trabalho e de Monterrey, mas sempre que Blue Bayou toca na minha playlist, vejo-o novamente sob aquele letreiro desbotado da Coca-Cola, costurando esperança em uma máscara prateada. Aquela voz, aquele desejo por um lugar intacto pela violência. Monterrey foi uma vez esse lugar. Talvez por isso a canção continue doendo: porque, como cantava Linda, todos queremos voltar a um lugar seguro, a um lugar que já não existe.

Leo Silva é um ex Agente Especial da Drug Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos que serviu no perigoso México.

Nota do Autor

Conheci o vendedor de máscaras durante um dos períodos mais sombrios na história de Monterrey. Seu pequeno ponto na esquina se destacava por sua cor, por sua alegria: um desafio à morte em uma cidade que se afogava no medo. Para mim, sua ausência se tornou um lembrete silencioso de por que eu fazia meu trabalho e por que contar essas histórias continua sendo importante. Porque por trás de cada manchete e cada estatística há um nome, um rosto e uma vida que mereciam algo melhor.

Comentários